| STUDIO4℃・田中栄子インタビュー(1) 覚悟を決めて入った『鉄コン筋クリート』 |

このところ立て続けに新作を発表し、ファンを喜ばせているSTUDIO4℃。念願の映像化を果たした松本大洋原作の『鉄コン筋クリート』が全国公開され、時同じくして新鋭監督達によるショートアニメ集『Amazing Nuts!』もDVDリリース。来年には、豪華クリエイター陣が集結した話題のプロジェクト『GENIUS PARTY』の公開も予定されている。それらの作品について、またSTUDIO4℃の現在と未来について、同社代表として精力的に活躍する田中栄子プロデューサーにお話を伺ってきた。

●プロフィール 田中栄子(Eiko Tanaka) STUDIO4℃代表取締役社長。 スタジオジブリで『となりのトトロ』『魔女の宅急便』のラインプロデューサーを務めた後、森本晃司・佐藤好春と共に「STUDIO4℃」を設立。1995年公開の『MEMORIES』に始まる劇場作品の他、短編やミュージッククリップ、CMやゲーム用映像など、多彩な映像作品を精力的にプロデュースしてきた。クリエイターの個性を重視する姿勢を貫き、先鋭的なビジュアル表現に挑み続け、国内唯一無二の精鋭クリエイティブ集団=STUDIO4℃という評価を確立。2002年には米・ワーナーブラザーズと『THE ANIMATRIX』を共同プロデュースし、世界的に話題を呼ぶ。湯浅政明監督の劇場作品『マインド・ゲーム』も各方面から高い評価を受け、文化庁メディア芸術祭大賞を受賞。そして2006年、松本大洋の人気コミックをもとに、構想13年を経て映画『鉄コン筋クリート』を完成させた。2007年には『GENIUS PARTY』で映像業界に新風を巻き起こす予定。 |

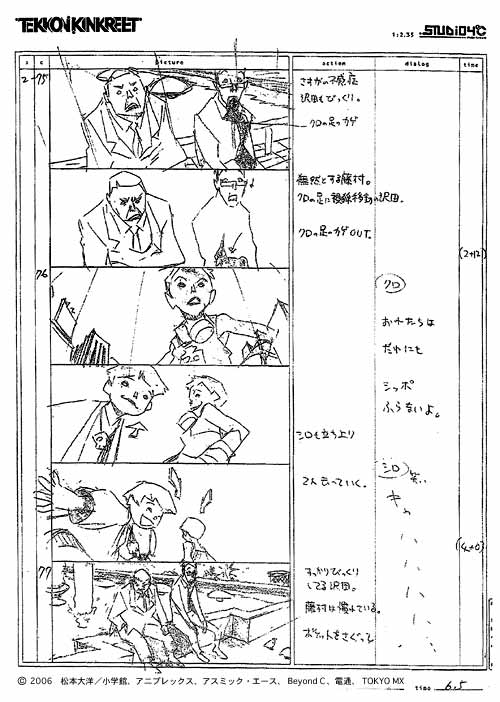

| 小黒 『鉄コン筋クリート』完成おめでとうございます。 田中 ありがとうございます。 小黒 観た人からの反応はいかがですか。 田中 熱いメールとか電話とか、結構もらってますね。嬉しいです。 小黒 今回、作品を観て思ったのは、STUDIO4℃作品としては初めて「監督のフィルム」ではないという事なんです。つまり、今までは大友克洋さんや森本晃司さん、片渕須直さんや湯浅政明さんといったカリスマがいて、その監督達のカラーとモチベーションで作品を作っていくところがあった。だけど『鉄コン』はチームの映画だという気がしたんです。それは間違ってないですか? 田中 ええ。実はSTUDIO4℃って、ピクサーみたいに「STUDIO4℃プロデュース作品」として作品を作っていくクリエイター集団だったんだ、という事に気が付いて。『鉄コン筋クリート』はそこから始めた作品なんです。 小黒 それはいつ、何で気づかれたんですか 田中 『マインド・ゲーム』ですね。とっても素晴らしい作品ができたと思うんだけど、売れなかった。その反省は大きいよね。自分がプロデューサーとして「こうしたらきちんと売れる」という目線を持って、しっかり監督と対峙して作品作りに参加してこなかったのでは? と思ったの。監督には自分の作りたい作品があるけど、プロデューサーはそれをきちんと世の中に出していくために作品をサポートする役割がある。それなのに、売れても売れなくても監督のせいだ、みたいな事を今までやってきたのかな、と。 小黒 どちらかというと、その「売れるかどうかなんて知らないよ」という姿勢が、STUDIO4℃らしさだと思ってましたが。 田中 『マインド・ゲーム』が当たらなかった時、これって田中栄子のせいじゃないの? だって作品のクオリティは抜群だったのだから、って凄く思ったのね。この作品で、売り方を含めて、売れる作品作りを目指すのは監督ではなくてプロデューサーなんだ、という事に気がついた。私がその努力をしなかったら、では誰がやるの? やっぱり監督の横でタッグを組む私だろう、と。そこで本気が入りましたね。 小黒 具体的に「売れる作品作り」というのは、どういう事なんですか。 田中 今までも自分はシナリオ作りから参加してきたんだけど、やっぱり「作品は監督のものだから」というエクスキューズをしてきた部分があった。今回の『鉄コン筋クリート』は、下手すると暴力的な部分だけが突出してしまうような内容だったし、そこを売り物にしたら絶対にお客さんは入らない。カルトでキッチュなものになってしまう。その事は企画の段階から分かっていたわけ。 どうやってエンターテインメントとして世に出していくか。製作すると決めたからには、監督と一緒にシナリオから詰めていく覚悟をしました。監督のマイケル・アリアスにも、プロデューサーとして覚悟を決めて作品に入るから、私の意見もきちんと聞いてほしいという事はしっかり伝えました。シナリオにも、絵コンテにも、世界観設定にも参加します、と。そしたらマイクは「もちろんだよ」と。USAではそれが当たり前だし、それに経験値的な事とか色々含めて、私がいなければ彼もできないと言ってくれたので、素晴らしいタッグになりました。 小黒 仕上がった作品を観ると、非常に明解な映画になってますよね。分かりづらいところがない。それは田中さんの狙い通りなんですか。 田中 ……上手く小黒さんを騙せたんだな、と思った。しめしめ。 小黒 へ?(笑) 田中 作ってる側から言うと矛盾点はいっぱいあるんです。解決できてない部分や、入りきらなかった原作の要素は、かなりありますよ。 小黒 でも、それを無理に詰め込んでしまうと、それこそ一般のお客さんが置いて行かれるカルトな作品になる恐れがあるわけですよね。 田中 そう。最初のシナリオがまさにそうで、描きたい事をいろんなタイムラインに乗せながら、登場人物の人生模様を映し出すような構成だった。けれど、それは上映時間的にも無理だった。そこから「シロとクロの物語」という大きなラインに様々なドラマが挟まるような形で、骨格自体も大きく変えて整理していったわけです。だけど、なかなか上手いやり方が見つからなくて、シナリオ段階でかなりの時間を費やしましたね。原作にある膨大な要素の中から、どれを整理して出していくか。そういう意味では幸福な、贅沢な作業ですよね。足りないものを付け加えたり、何が足りないのかを悩むわけじゃないから。 小黒 今回は、凄くノーマルなものを作ったわけですね。 田中 私は基本的に、自分はもの凄く普通の人だと思ってますから。作品に入り込み過ぎず、普通の人が観ても分かるという事を、プロデューサーの視点から見ていく。そういう事が求められているという自覚で作品作りをしていました。 小黒 過去にSTUDIO4℃が手がけてきた作品に関して、田中さんは自分の「普通の目線」と、監督の作りたいものとの間にギャップは感じてたんですか? 田中 それは感じてますよ。『アリーテ姫』のシナリオを8回も書き直した事だってそうです。監督の片渕さんが、その時々に持っていたエンターテインメント認識みたいなものと何年間も付き合っていくという歴史だったし。最終的に、片渕さんが「自分の奥さんを描きたい」というところまで辿り着いた時、もう私には踏み込めないところまで片淵さんは行ってしまった。 小黒 『アリーテ姫』のテーマって、片渕さんの奥さんを描く事だったんですか? 田中 そう。「田中栄子だけは描きたくない」って(笑)。 小黒 なるほど! 田中さんみたいに、積極的に自分で目的に向かって問題をクリアしていくヒロインじゃなくて……。 田中 そうそう。敵に立ち向かって、くじけて泣いて、でも私は負けない! みたいな女には興味がないと。ひっそり咲きながら、家庭でも仕事でも素晴らしい能力を発揮しているのに、自分では「私は何もできない」なんて自信をなくしてしまうような人に、「そんな事はない。君は素晴らしいよ」と言ってあげたいんだ、って片渕さんに言われて。私、感動しちゃったのよね。その片渕さんを応援しちゃった。「分かった。じゃあ片渕さんなりのエンターテインメントを作るという事に対して、私達は最大限の協力をするよ」みたいな感じに着地して。それはそれで、完成した作品は素晴らしいものになったと思うし、そこに私が立ち入る事はなかなかできなかった。 小黒 そこで田中さんが引いたために、万人向けの誰もが楽しめる作品にはならなかったわけですよね。 田中 それは興行成績としてはね。ホントはもっと宣伝の仕方とかで、片渕さんの思いを広く伝える事ができたかもしれない。でも、あの時に引いた立場になるんじゃなくて、もっと入り込むべきだったという反省は凄くあります。『マインド・ゲーム』も同じように、もっともっと監督と話すべきだった。 小黒 なるほど。しかし、今までSTUDIO4℃作品を応援してきた身としては、複雑な心境ですね(苦笑)。 田中 ホントに? 小黒 だって、その「偏った」ところがSTUDIO4℃の魅力だったわけじゃないですか。東映アニメーションのような大手のプロダクションが作らないタイプのアニメというか。 田中 うーん……他の会社がどんなポリシーを持って作品を作っているかは、井の中の蛙なので知らないんですけど。「子供だましじゃない、自分達の等身大のメッセージを必ず入れていきたい」という面では、何も変わってないですよ。日本のアニメーションでは一般的なものであるキッズ&ファミリーというターゲットじゃなくて、ちょっと違うところに向けて作っているから、「いつもキッチュなものばかりやっている」と見られていただけなんじゃないかな。 小黒 見られていただけ、なんですか(笑)。 田中 今度の『鉄コン筋クリート』で言うと、全国120館以上という規模で公開された時、「STUDIO4℃ぽくない」って言われるんじゃないの? それだけの事だと思う。『SPRIGGAN』も全国公開だったから、STUDIO4℃ぽくなかったりしてね。 小黒 ああ、確かに僕の中で『SPRIGGAN』はあんまりSTUDIO4℃ぽくないです。 田中 そうでしょ? だから単に公開規模の問題であって、作品自体のSTUDIO4℃ぽさは変わってないと思いますよ。 小黒 今回の『鉄コン』は、今までの制作スタイルと作り方は違うんですか? 個々のスタッフがそれぞれ才能を発揮して、もの凄い美術とか世界観設定とかを作っているわけですけど、そのビジュアルのとりまとめ方とか。 田中 うん、違いますね。監督のマイケル・アリアスは『鉄コン』という作品の事をよーく分かってるし、誰よりもこの作品を作りたいと思っていた。ただ、何しろ実績が少ないから、監督としてどこまでできるかは未知数でしょう。だから今回、メインスタッフをやってくれたのは、全員が監督経験のある人達なんです。自分が映像作品を作るという、いわゆる高い意識みたいなものがある人達。 小黒 意識? 経験や能力ではないんですか。 田中 もちろんそれもあるけど、やっぱり「意識」ですね。自分はこの作品をこういう風に完パケて、こういう作品作りをするという意識を持っている人を、選んでキャスティングしてます。そういう目線がないと作れなかった。 小黒 美術監督の木村真二さんもそうなんですね。 田中 木村さんは「ヒピラくん」という絵本を大友さんと作った事があって、ひとつの作品をまとめていくという事をそこでやってますから。指示されて画を描くだけの人とは、ちょっと違う。キャラクターデザイン・総作画監督の西見(祥示郎)君にしても、「ピポサルオリンピア」のゲームムービーや「下妻物語」のアニメパートで一緒に仕事して、この人には監督として卓越した才能があると分かったし。作画監督の浦谷(千恵)さんは、あの宮崎駿さんも認めた素晴らしい才能の持ち主で、うちでは『土方歳三 白の軌跡』『三年とうげ』のコンテ・演出・監督をやってもらってるしね。同じく作監の久保(まさひこ)さんも、『魔法少女隊 ア・ル・ス』や『きまぐれロボット』で監督経験があるでしょう。監督もやって、コンテも描いて、アニメも巧くて、非常に真面目で、作品作りに対して純粋に燃えるタイプの人達を、今回は集めていますね。そして最後に、膨大な素材をまとめる緻密な演出力というものが必要になった時、安藤裕章氏に「是非!」とお願いして。彼自身、監督のマイクに対するリスペクトがもの凄くあったのね。同じCG畑なんですよ。 小黒 なるほど。監督と演出が両方ともCG系なんですね。 田中 そう。マイクが「こういう事をやりたい」と言うと、安藤君が「なるほど」って言う関係。最終的にはCGというツールを使って撮影していくわけだから、そこで安藤君がマイクの言葉を的確に受け止める事ができたのは、やはり大きいんじゃないかな。 小黒 美術の世界観が圧倒的なんですが、それは監督からの要求もあるんですか? 田中 マイクは「アジア」という要素を意識してたので、彼が撮りためたアジア諸国の写真を参考に、打ち合わせたりはしてました。でもそれよりは、木村さんの中にあった今までのストックが全部出てきている、という感じかしらね。 小黒 ああやって町を丹念に見せていくというプランは、木村さんから? 田中 そうです。いちばん最初に木村さんが(全シーンの)頭からお尻まで、美術ボードをガーッと描いてきたの。それを見ると、完成した本編と基本的に同じものなのね。もちろん、イメージの原点は松本大洋さんの原作なんだけど。 小黒 その時にはまだシナリオは最終決定稿にはなってない? 田中 えーと、なってない(苦笑)。 小黒 物語のおおよその形ができつつある中で、全シーンの美術ボードはすでに上がっていた? 田中 ええ。 小黒 そりゃ凄い(笑)。普通はありえないですよね。木村さんってそんなに絵を描くのが早いんですか? 田中 早い早い! そりゃもう、早いし巧いし、アイディアは持ってるし。最初のシナリオが、ヤクザの抗争がメインになっていたりして、全体的に暗い話だったのね。登場人物も大人が多かった。でも木村さんは、子供達が元気に遊んでいる、もっと活き活きとした突き抜けるような感覚の世界を作りたかった。広い空とか空気感とか、人肌の感じがある町。松本大洋さんへのリスペクトも含めて、色味や世界観はこうだ、というアイディアはガンガン出てきていました。木村さんなりに『鉄コン』の世界を実現したい、と。 小黒 単なる一スタッフではないわけですね。 田中 もう全然「単なる」なんてとんでもない。基本的な世界観を彼も創り上げてますよ。 小黒 監督と演出がCG畑という事で、それによって膨らんだ部分はあるんですか? 実験的なチャレンジをしているとか。 田中 技術的に新しい事は、なんにもしてないの。2人が持っている熟練したスキルを基に創り上げていった。 小黒 今までのSTUDIO4℃作品でも、町や家を3Dで作って、カメラを奥に動かすみたいな事はやっていたけど、今回ほど圧倒的な物量ではなかったですよね。『鉄コン』ではわりと当たり前の事のようにやってますが。 田中 そうですね。当たり前になっています。それにやっぱり、木村さんが町の立体感を描きたかったんだと思いますね。最初に上がってきた企画用のレイアウトが、わりと普通のアニメっぽかったのね。まあ、普通でもいいんだけど(笑)。でも木村さんが背景原図を自分の感性で切り直させてくれと言って、BGの奥行きまでちゃんと描いてきた。カメラの使い方と言うか、レンズの見え方と言うか、「あそこまで町が見えて、ディテールがあるんだ」と思える世界が作りたい、と提案してきたのね。そういう風に背景が見えてくると、またカメラワークとかにも奥行きが出てくるでしょう。そこに、ハンドヘルド・カメラを持ち込みたいというアイディアも加わって、あらゆるところに手持ちカメラが効果的に使われてる。 岡本 手持ち感がかなり自然というか、従来のアニメっぽくなくて新鮮でした。 田中 キャラクターが地面に落ちてきた時、カメラも一瞬ガクンと揺れたりね。あとでCGI監督の坂本(拓馬)君に「あれはどうやって指示を出したの?」って訊いたら、撮影していくうちにスタッフみんなが無言のうちにやり始めたって。(レイアウトの)PAN目盛りなし、撮影任せみたいな。要するに、役者がいて、その演技している姿をカメラで撮影するっていう方法をアニメに持ち込んでる。さっき新しい事はしてないと言ったけど、その点は新しいかもね。でもこの方法も前から言ってましたよね。「CGは新しいカメラです」とかってね。 あとひとつ、新しい事といえば、塗りムラをやってるんです。色にムラを残して、線もちょっとぼかして。 小黒 どういった意図でやっているんですか。 田中 やっぱり、アニメって均一的で綺麗すぎる。現実には肌にも濃淡や凸凹があるわけでしょ。そういう効果を出したい、と。それはマイクの意向だったんじゃないのかな。 小黒 海外の方が監督した事でプラスになった点とか、違った点とかはありますか。 田中 んー? ……どうだろう。それはほとんどなかったと思う。マイク自身は(映画の舞台となる)宝町を、日本じゃなくてアジアとして見ていた。全く違う文化的素養の中からアジアを見た時、私達と違ったところに注目するという事は、多々あったと思いますよ。だけど、映画本編を見ても、アジアの中でずっと暮らしている私達には分からないレベルなんじゃないですか。 それに、マイク自身がとても日本人的というのかな。一緒に仕事をしている私達が、彼を外国人として意識する事はあまりなかったと思います。でも、外国人同士で喋る時は英語だから、「マイクって英語も喋るんだなあ」と思ったり(笑)。そんな感じかな。

| |||||||||||||||||||||||||

関連記事

いまさら「鉄コン筋クリート」